今回は、氷のように冷えきった手足が、ポカポカに温かくなる6つのツボをご紹介します。ツボ押しをすることで、ベッドの中や、仕事の休憩中など、どこでも気軽に体を温めることができます。

滞っている血流を促して、体の中から冷え性を改善していきましょう。

1、渋滞している神経を刺激して血流を促す

ツボは神経の交差点にあります。混雑しやすい交差点をツボ押しで刺激すると、神経に刺激がつたわって、血管が拡張されます。そのため、血行が改善し、体に熱が生まれるようになります。おもに、血管の働きをコントロールしている「自律神経」に働きかけることで、血管を伸縮させて、冷え性を改善していきます。

2、3つの種類別ツボ押しの方法

冷え性にはおおきくわけて3つの種類があり、それぞれツボを押す場所も違います。

- 手足の先端が冷える

- 全身が冷えている(低体温)

- 足先は冷えているけれど、頭や顔はのぼせている

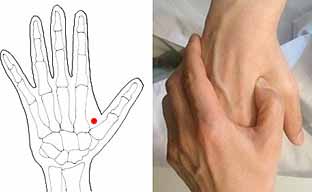

1、手足の先端が冷えている方にオススメのツボ

手足は体の中でも、最も血液が届きにくい場所です。運動不足や血液がドロドロになっている人に多くみられます。

太衝(たいしょう):足先の冷えをとるツボ

足の甲の、親指と人差し指の骨が交わるところにあります。ドクドクと血が流れています。

太谿(たいけい):冷えの原因になっている余分な水分を外に出すツボ

足首の後ろの内側で、「くるぶし」と「アキレス腱」との間にあるくぼみ。

さらに!手首・足首の体操をすると、手足にぐんぐん血液が届く

手足の入り口になっている「手首」「足首」が硬くなっていると、手足への血流が滞り、どんどん冷えていきます。そこで、ツボ押しにプラスして、手首と足首の体操を取り入れると、硬くなっている関節が柔らかくなり、血流が滝のように一気に流れ、温かくなっていきます。根本的に冷え性を改善できるので、おすすめです。

血液の出入り口になっている手首・足首を動かして、血の滞りを解消する.

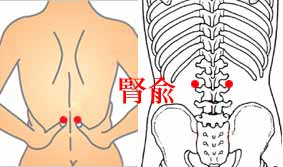

2、全身が冷えている(低体温)方にオススメのツボ

血流をコントロールする、「自律神経」のリズムが崩れている人にみられます。血管を伸縮する働きが低下し、体全体が冷えていきます。

湧泉(ゆうせん):精神を安定させて、自律神経を整えるツボ

脚の指を曲げたときに、足裏にできるくぼみの部分です。足の指の付け根から、かかとまでを3等分して、一番人指先に近いところです。

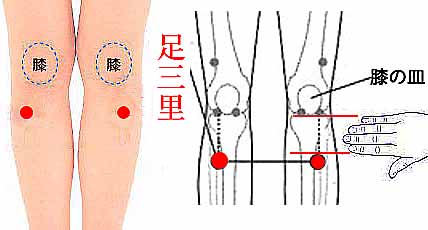

足三里(あしさんり):胃の働きを助け、体にパワーを与えるツボ

ひざの皿の骨下から、指4本分下の、すねの骨の外側をにあります。

さらに!食事の改善とストレスの解消で血液をサラサラにすると全身が温まる

食事の時に意識したい2つのことがあります。

- 1日2食に減らす

- 食事の割合を、野菜7割:穀類・肉・魚:3割にする

この食事法は、消化の負担が軽くなるので、血液をキレイに保つことができ、血行をよくすることができます。

さらに、ストレスを抱えて、体に力が入り続けていると、血管の働きをコントロールしている「自律神経」がバランスを崩します。あなたがいくら、「食事」や「運動」を見直しても、「ストレス」が関係していると、なかなか冷え性を改善できません。そこでおすすめなのが、心にたまった感情や毎日の気付きをノートに書きとどめておく方法です。頭がすっきりし、また明日から新鮮な気持ちでスタートすることができます。「まさか。」と思うことが、あなたの冷え性を改善してくれるかもしれません。

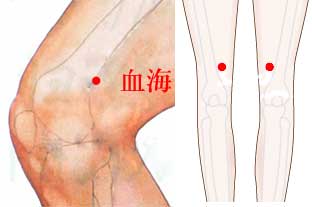

3、足先は冷えているけれど、頭や顔はのぼせている方にオススメのツボ

女性は年を重ねて血が足りなくなると「閉経」していくように、血が足りていないと内臓などが多い上半身ばかりに血液が集まるようになります。そうすると、血が足りなくなった足先は冷え、頭はのぼせるようになり、更年期障害にみられる症状が出ます。

三陰交(さんいんこう):婦人科系の不調・水分の調節不良を整えるツボ

脚の内側で、くるぶしから手の指4本並べた上にあるくぼみです。

至陰(しいん):冷えのぼせに有効で、膀胱炎や頻尿の改善もできるツボ

小指の付け根の外側にあります。

さらに!深い呼吸や足を使った運動を意識すると体温が均等になりやすい

体力が低下していると、血液は上半身ばかりにたまり、手足には血液が届きにくくなります。そこで、大切にしたいのが、深い呼吸や、ゆっくりと体を動かすような運動です。意図てきに血流を促すことができるので、上半身にたまった血液を全身に流すことができます。

下記の手順で呼吸をすると、深い呼吸ができるようになります。寒さを感じたときなど、こまめに実践すると、全身がポカポカと温かくなります。

- 鼻から息を吸う

- 口からフーッと息を吐いて、「ハッハッハッ」と最後まで息を吐ききる

- 1〜2を5回繰り返す

運動では、特に足首をゆっくりと動かすウォーキングがおすすめです。血流をコントロールする「筋肉」の7割が脚についていて、ふくらはぎは第二の心臓とも呼ばれています。下半身の筋肉を動かすことで、血管をポンプのように伸縮させることができ、足先まで血流を促すことができます。

3、ツボ押し効果をアップさせるための3つのポイント

1、「痛気持ちいい」の一歩手前の強さがコツ

ツボと聞くと、のけぞるような痛さをイメージされるかもしれませんが、痛すぎるほどのツボ押しは、冷え性の改善には向いていません。理想の強さは、「痛気持ちいい」の一歩手前くらいの、「弱すぎないかな?」と思うくらいが調度いい強さです。

痛すぎるほど強く押すと、神経が興奮してしまい、血管をギュッと収縮させるので、血行をよくすることができません。優しい力で、体をリラックスさせるイメージで実践しましょう。

2、呼吸とあわせて2〜3回押す

血管は、息を吸うと縮まり、息を吐くと広がるようになっています。これを活用して、ツボを押す前に鼻から息を吸い、押すときにフーッと口から息を吐くと、血管の伸縮を手伝うことができるので、血流を促す効果が高まります。

一つのツボにつき、2〜3回行えば十分です。神経を何回も刺激すると、炎症を起こしてしまうこともあるので、押し過ぎには注意しましょう。

3、寒さを感じたときに行う

1日の回数は決めなくても良いので、「寒いな」と感じたときに実践しましょう。ツボ押しで体が温まってきたら、そのまま血流の流れを体で感じましょう。

自分の力で温まるという感覚を覚えると、「またあの感覚に戻りたい」と思ったとときに、自分自身で温まるように体は努力します。そうして、「本当は自分の力で温まることができるんだ」と、どんどん体に覚えていってもらうのです。

体が冷えているは、ストレスや生活習慣などから、「体が硬くなっているよ」という合図でもあります。そんなときは、体の声に正直になり、ツボ押しやマッサージをしたり、少し立ち上がって散歩をしたりすることで、硬くなっている体をほぐしましょう。

4、忘れないでほしい「心」と「体」の見直し

ツボ押しは、血流を促すのに向いていますが、元々の冷え性になった原因自体を改善できなければ、いつまでたっても「ツボ押し」をしないと体が温まらないという状態のままです。

そこで、冷え性の根本的な改善のために、意識してほしいことが2つあります。

- 硬くなった筋肉を柔らかくして血流を促す

- 腸に便を溜めないことが、サラサラ血液の秘訣

ツボ押しで、自分で温まるという感覚を覚えながら、「心」と「体」の見直していくことが、つながります。

ZIGEN 参考画像